社会科学研究方法在复杂议题融合报道中的应用

发布时间: 2024-04-01作者: 新闻中心

2012年度“人民网优秀论文奖”获奖名单10月30日揭晓,中国人民大学社会科学研究方法在复杂议题融合报道中的应用——以英国卫报网站“解读骚乱”专题为例

摘要:如何运用社会科学研究方法为复杂议题的融合报道增色以及如何最佳地呈现调查的最终结果是一个值得研究的问题。《卫报》网站针对2011年英国骚乱策划的“解读骚乱”研究,成功地利用社会科学研究方法解读了这一复杂议题,并借助多媒体手段深入浅出地表达和报道了研究的结果。社会科学研究方法在融合报道中的巧应用,一要注意数据的准确和研究结果的可靠,二要采用合适的表现形式避免报道方式的单一和枯燥。这样才可以使社会科学研究方法对融合报道发挥最大的助力。

社会科学研究方法是指有目的的对各种社会现象和人类各种社会行为进行科学研究的方式和手段,具体的研究方法有问卷调查法、实验法、观察法、文献法、访谈法等等。在新闻生产中使用社会科学研究方法早在19世纪已经在美国出现,1810年3月30日,《北卡罗来纳州明星报》的两位编辑对北卡罗来纳州东、西两个区的居民进行了一项问卷调查,调查内容涉及农产品生产、销售价格和居民生活状况等,这被认为是美国新闻界的第一次民意调查。1973年,美国北卡罗莱纳大学新闻系教授菲利普·迈耶《精确报道》一书中首次系统阐释了有别于传统新闻报道的另一种新闻报道方法,他将运用调查、实验和内容分析等社会科学研究方法收集资料、查证事实的方式称之为精确报道,并提倡将社会调查研究方法应用到新闻实践中,以问题为对象,用数据说话,从历史、政治、经济的角度分析新闻事实,揭示事件真相,提高新闻报道的准确性和客观性。1995 年底,国内有十几家报刊也开始开设社会调查类的专刊或专版,如《中国青年报》成立社会调查中心、开辟“调查·观察”版;《北京青年报》在全国报刊界率先以每周一期的频率推出“公众调查”版;《南方周末》的“资料”;《中国工商时报》的“商情调查”和“地方调查”等等。这些调查版块内容各异,但大都以传统的新闻写作的方式呈现出来,直到网络时代,各种多媒体手段使得媒介融合成为现实。综合运用多媒体以及与受众互动的工具所做的融合报道为调查的最终结果的呈现提供了另一种可能。然而,复杂议题的融合报道在使用社会科学研究方法时也要注意几大问题。首先,为了排除传统报道可能含有的个体性和偶然性,不仅要面对数量巨大的社会调查样本,还要设计出使数据准确可靠的调查形式。其次,对所搜集到的大量数据来进行深入分析,要能克服记者个人经验的局限而导致的主观成见。此外,当数据成为报道的基本内容和核心价值所在后,如何避免数字产生的枯燥感和信息的简单堆砌,使融合报道变得生动和有吸引力?

2011年9月,《卫报》网站宣布将研究一个月前发生的英国骚乱并进行实时报道。这项名为“解读骚乱”的专题融合报道旨在运用社会科学研究方法回答为什么骚乱从伦敦北部托特纳姆蔓延到英国六大城市。本文将以《卫报》网站“解读骚乱”融合报道专题为个案,通过案例分析,从新闻生产的过程考察媒体如何运用社会科学研究方法为融合报道增色以及如何最佳地呈现调查结果。

2011年8月发生的英国骚乱让全世界都震惊了,短短五天时间内它从伦敦蔓延到英国6大城市。骚乱发生后,人类对于骚乱和应该采取何种政策应对进行了激烈的辩论,但是《卫报》网站认为现阶段的这种讨论更多的是一种凭空想象而缺乏实实在在的证据,特别是缺乏与骚乱参与者相关的证据,比如是什么导致了骚乱,为什么他们要参与制造骚乱和抢劫,他们做这些事情的时候头脑中在想些什么,这场骚乱与以前发生的骚乱是相似还是有质上的不同?为了填补这一些信息空白、充实自身融合报道的原材料,2011年9月,《卫报》网站决定与伦敦政治经济学院合作,通过了解人们参与骚乱的动机、态度和他们在骚乱中的经历来理解骚乱发生的原因。这是从1967年底特律骚乱研究——由《底特律自由报》和密歇根大学社会研究学院合作完成的调查中获得的灵感,它采用问卷这一定量研究的方法,通过对居住在骚乱地区的人与居住在外围地区的人作比较,对骚乱发生的原因提出了质疑。这是采用社会科学研究方法完成复杂议题的融合报道的第一步。

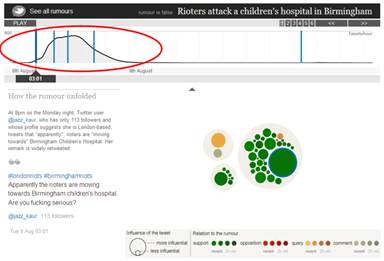

作为骚乱发生后对骚乱发生原因的唯一一次调查,“解读骚乱”(Reading the Riots)(如图1)获得了约瑟夫·朗特里基金会(Joseph Rowntree Foundation)和开放社会基金会(Open Society Foundations)的资助。研究人员由保罗·路易斯领衔的《卫报》的记者编辑们、蒂姆·纽伯恩教授领导的伦敦政治经济学院的研究人员和特别招募的调研小组组成。研究采用定性研究为主并结合定量研究的方法——对参与骚乱的人进行深度访谈和问卷调查。研究计划分为两个阶段:第一阶段用三个月的时间对6个城市中直接参与骚乱的270人进行秘密采访,主要在社区里进行,同时请曼彻斯特大学的专业技术人员对250多万条与骚乱有关的Twitter做多元化的分析;第二阶段进行了300个深度访谈,采访警察(130名)、法官和司法官员等公务人员,分析大量与骚乱相关的社区数据,并于2012年7月1日在线年初完成,包括采访警察、法官和司法官员,分析大量与骚乱相关的社区数据。本文仅就该研究第一阶段进行分析。

2011年9月,《卫报》网站刊登广告招募擅长采访并与骚乱发生社区有良好关系的研究人员。最后450多人中有30人入选,并接受了专业培训。其任务是在10月份对伦敦、利物浦、伯明翰、诺丁汉、索尔福德和曼彻斯特这6个城市中卷入这场骚乱中的人进行采访:了解谁参与了这次骚乱、他们的动机是什么、以及黑帮和社会化媒体在这次活动中所起的作用。

《卫报》网站首先给因参与骚乱而被判刑的1000个人写信请求其参与调研,并对这些人进行家访。但调研人员主要接触了那些参加骚乱却没有被抓的人。因此,调研人员的一项重要任务是在社区里辨认出潜在受访者(即参加过骚乱的人),并说服他们接受采访。“因为保证匿名,居然有很多人同意参与调查,因为他们想让别人听到他们的故事。”[2]司法部还给了“解读骚乱”研究组特权——准其进入监狱,采访13个已被判刑的人。但270个样本中绝大多数还是那些没有被抓的人。

《卫报》网站给每个调研人员发了一本访谈指南,其中涵盖了他们对参与骚乱人群采访过程中所应谈到的主体问题,包括:怎么知道这次骚乱,怎么卷入这场骚乱,如何去联系;做了什么,为什么他们都以为骚乱停止,现在怎么看当初的行为。此外,调研人员还要收集被访者基本资料,包括住址、年龄和种族、学历、犯罪史和是否就业,甚至涉及对骚乱的看法、对警察的态度等。调研报告里写道:“每个问题都设计得很中立。我们不鼓励问有引导性的问题。每次采访至少进行45分钟,这样能让双方进行长时间的讨论,也便于获取关于人们在这次骚乱中的经历和对骚乱的看法这些一手材料。”[3]

调研由深度访谈(详见附录1)和访谈式问卷调查(详见附录2)两部分所组成。深度访谈主要采取半结构式访谈方式,即时发问或者逐项按顺序向受访者提出所要了解的问题。这样一些问题多为开放式,使受访者能充分表达自己观点。访谈式问卷调查由调研人员按照问卷向受访者提问,并根据受访者的回答进行填写。其中1至8题为开放式问题,9至23题为封闭式问题,在提问的同时还给出若干答案,要求回答者根据真实的情况进行选择。

从问题设计来看,深度访谈按照新闻的5个要素(时间、地点、人物、原因、过程)展开,注重询问受访者的经历和想法。问卷调查则从事实的量化上出发,着重调查受访者眼中骚乱发生的原因。总的来说,其主要有以下几个方面的特点:

1.按照事情发生的时间顺序,引导受访者回忆参与骚乱的经过。访谈提纲里要求调研员想象自己经历了受访者参与骚乱的整一个完整的过程,“从听到第一声踢撞声开始到他们离开或者被捕”[4]。同时按时间顺序帮助接受访问的人在脑海中重构曾经发生的场景,还原详细经过。比如询问受访者“最初想去哪儿”、“抵达目的地后的想法”、“第一个‘看见’的东西”、“接下来发生了什么”、“详细的经历”(和谁一起?、现场认识多少人?还与谁联系?)、“怎样”卷入到骚乱当中(乱跑?看见警察了?大喊大叫?“拿”了什么?进去过啥地方?扔过什么?)、后来还有没有“外出”再参加此类活动。

2.注重细节,格外的注意询问人们参与的“渠道”。比如询问受访者最初是怎么听说骚乱发生了的[听谁说的?是通过电视、打电话、短信、微博(Twitter)、黑莓信使还是脸谱(Facebook)知道的?]以及如何跑到骚乱现场的(是计划好的吗?怎么过去的?和谁一起去的?)。前者为了了解媒体在早期骚乱信息传递过程中所起的作用,后者则希望推测参与者到达骚乱现场的路径图,因为已有调查显示大多数参与者并不是在家附近而是跨越了一个或几个社区。

3.了解参与主体特征,特别是人的心理反应、想法和态度。除询问受访者的年龄、性别、就业状况和种族之外,还询问受访者的……,诸如“听到所住社区或者正所处的地方发生骚乱后的第一想法是什么”、“抵达目的地后是什么反应:震惊?惊讶?兴奋?恐惧?”、“做这些事情时心里是什么感觉”、“担心被抓吗”、“当时在想什么、现在又是怎么想的”——这类问题被频频问起。通过主体在参与过程中的情绪和心理反应了解受访者对参与此次骚乱事件的主要态度,即骚乱发生的主观因素。

4. 着重调查骚乱发生地英国的社会现实背景,尤其是黑帮、社会化媒体、失业、社会不公、警察体制、种族等因素在此次骚乱中所起的作用和重要程度,从客观方面来了解骚乱发生的根本原因。

调研小组从骚乱参与者那里收集到总共130多万字的一手录音整理材料。受邀加入此次调查的伦敦政治经济学院负责对文本做综合分析。成立于1895年的伦敦政治经济学院是一所专注于社会科学并在该领域享有国际声誉的大学,对自己定位于“世界领先的社会科学教育及研究机构”,成为一个中立、无偏见的研究中心。这种直接服务于社会政治经济领域的办学宗旨使其被《卫报》评价为与政治进程联系最为紧密的大学。

此次,伦敦政治经济学院召集了5位分析师,他们需从阅读每一个采访文本了解大致内容开始,阅读数遍后再对每个文本进行主题编码。在产生了一系列的编码标签后,一个采访中出现了“主题”和“次主题”。为保证客观性,分析师要确保主题是直接来自于文本而非先入为主的观念或事先设定的类目。研究组通过定期对它们进行复审,不断地更新对这些主题和子题之间关系的认识,例如政府不公、骚乱动机、警察、社区以及社会化媒体的作用。这为理解骚乱发生的原因提供了前所未有多的细节。

在“解读骚乱”之前,英国内政部、司法部的调研已得出一些结果,比如认为脸谱(Facebook)和推特(Twitter)是煽动骚乱的社会化媒体中的罪魁祸首;黑帮成员参加了许多起骚乱,并在其中扮演重要角色等等。而“解读骚乱”研究则与这些调查的最终结果存在一定出入,且数据分析更具专业化。比如受访者反应,黑莓信使(BBM)才是真正在骚乱中发挥巨大作用的社交工具。这款软件向所有黑莓手机用户开放,只要用户之间互相交换个人识别码,就可以互发信息了,而且只要按下“广播”扭就可以向通讯录上的所有人群发信息。花40英镑就可以买一个手机,一个月花5英镑就可以与朋友保持24小时的联系。黑莓因此成为许多人特别是低收入家庭的选择。这就形成了一个特别有效而安全的传播网络,成为骚乱参与者们传递信息的重要工具,比如哪儿在抢劫、安全回家的路线以及警察的举动。事件发生之初托特纳姆的居民就是用黑莓信使广播相互传播有关达根死亡的情况,这甚至引发了最初的骚乱。而研究之后发现,没有证据证明推特曾经煽动人们参加骚乱。相反,人们在回应这类煽动微博的时候往往持压倒性的否定意见,有些人甚至发微博辱骂这些煽动者。同时,推特用户还普遍的应用这一工具发起社区清理计划,即发动人们在骚乱发生后第二天早上去清理那些被破坏的街道,超过12000人成为微博用户@artistsmakers发起的清理运动的支持者。另一方面,对于骚乱发生时推特上的谣言扩散,研究显示尽管微博助长了谣言的迅速传播,但它也同样具有驱逐谣言的反作用力——这种作用力强大的情况下,大约两三小时内就能够实现辟谣。

最后,这些主题之间的关联被呈现在一张主题图上。在分析过程中分析师也要检验采访本身的可靠性和有效性。每篇采访文本是作为一个整体在研究。分析师在对每篇文本进行阅读和编码的过程中要注意上下文和连贯性。如果提问有着非常明显的倾向性,则回答不被采用,并在文本中标记出来。

在完成了使用社会科学研究方法的基础数据调查、分析的第一步后,《卫报》网站建立了“解读骚乱”(Reading the Riots: Investigating England’s Summer of Disorder)的融合报道专栏,以文字报道、视频、音频、照片、图表、动画等多种形式将研究结果呈现出来。除了以传统的写作方式呈现,《卫报》网站还借助多媒体手段生动表达,这为融合报道方式提供了另一种可能。

技术组从270个采访对象当中选取了87个,并将其深度访谈做成了互动的新闻幻灯《暴徒的自白》。[5]一个每边由5张照片构成的长方形是主界面,中间是一张幻灯,照片里反应的是采访对象描述的相关场景。点击照片中间的幻灯就会显示采访对象说过的一句话,或者是对骚乱的看法,或者是描述自己当时的经历。每一条引语的下方还用一个“阅读更多详细的内容”(Read More)的链接指向对该采访对象更为详细的文字报道。幻灯左下角会出现受访者的性别和参加骚乱的地点,右下角则是并排的两幅地图,右边的地图用红色圆圈标示出该地点在英国地图上的位置,左边的地图则标示出该骚乱发生地在城市的具体区域位置。主界面下方还有12个关键词:消费主义、目击者、黑帮、女性、男性、社会不公、年满18岁、未满18岁、警察、种族、拦下搜身、社会化媒体,或是总结引语中提及的同类事物,或者描述受访者的相同特点。每点击一个关键词,主界面就会显示与该关键词内容相关的所有照片(见图2)。

从视觉呈现上看,新闻幻灯简洁明了,以引用受访者一句话的形式将故事最精彩的内容和受访者最核心的观点勾勒出来,避免受众淹没在大量的故事中找不到重点。另一方面也吸引感同身受的读者阅读自己最感兴趣的内容。而关键词标签看似分类简单,实则已将《卫报》对于骚乱发生原因每个方面的思考呈现在读者面前,比如年龄、警察、种族、社会化媒体与骚乱发生的关系。同时,照片和地图的运用使内容一下子变得形象生动。

《卫报》网站请曼彻斯特大学的研究者对推特数据来进行内容分析,并调查骚乱发生期间社会化媒体所起的作用,特别是推特怎么样做辟谣。推特提供了与这次骚乱有关的微博信息源。研究者们首先是根据每条微博的“标签”(比如#英国骚乱、#伯明翰骚乱),抽取出与骚乱相关的微博,获得了一个由260万条微博组成的数据库。然后,他们与曾经报道过骚乱的记者合作,找出7个影响最广的谣言,并把它们从最像玩笑的“伦敦已经部署了坦克武装”,到最容易误导人们的“骚乱发生是因为警察打了一个16岁的女孩”依次排列下来(如图3)。最后,研究团队把整个数据库分解为一系列与各个谣言相关的子数据库,并动手从中找出最能反应各个谣言的微博。

然而,如何将谣言传播研究结果通过可视化呈现报道出来的确是一大难题。技术人员表示:“我们遇到的第二项挑战是当一个谣言扩散后,如何使它的传播可视化。我们决定把它展示成小圆圈聚合成更大圆圈的形式,这种聚合会形成一个集群,每一个集群都包含对某个特定微博的转发。要做到这个,我们应该确定哪些微博属于同一集群。研究人员告诉我们用一种来文史特距离参数法能够找到某个‘距离’内的所有微博。区分了所有集群后,我们研发了一种系统能使圆圈和集群跟着时间变化的伸缩可视化,并增加了一个‘消失’(Decay)的功能,这样它们就可以跟着时间慢慢缩小直至消失。随着其它观点的声音加入,集群就不断地扩大或缩小。”[6]

最后能够正常的看到,这7个谣言用7张照片陈列在一张表上(见图3),点击每一张照片即可进入该谣言的动态传播过程图。以“暴民袭击了伦敦动物园并放出动物”为例,点击相应照片进去后即可看到由上下两部分构成的主界面,上面是一个交互时间轴,下面是由大大小小的圆圈组成的动态图表。每个圆圈代表一个人的微博,点击圆圈即可在图表下方看到该微博的内容、发表时间和转发数量。圆圈越大代表微博被转发和评论的次数越多,影响力也越大。圆圈有红、黄、绿、灰4种颜色,分别代表微博作者对谣言持反对、质疑、支持和评论4种态度,这4种颜色还依深浅划分为四个维度,代表态度的强弱程度。在动态图上还出现了不同集群,它把对同一微博的转发和评论“圈”在了一起(见图4)。这样,当点击上面的时间轴,从2011年8月8日4时5分,推特用户Twiggy_Garcia发起第一条谣言起,圆圈和集群就开始此消彼长,显示出各个时间点对谣言持各种观点的人的数量与影响力分布情况。而各种观点占上风的时间点也被标示出来,比如直至2011年8月8日8时7分出现影响较大的反对意见集群,推特自身的辟谣机制也突显出来。时间轴还有个“播放”功能,点击后就能像动画一样生动地演驿出整个传播过程,使谣言各方力量的此消彼长一目了然。

通过对《卫报》网站“解读骚乱”研究的分析能够准确的看出,要使社会科学研究方法对融合报道发挥最大的助力,一要注意数据的准确和研究结果的可靠,二要采用合适的表现形式避免报道方式的单一和枯燥。

首先,“公信力市场”需要准确可靠的数据。网络使海量信息的迅速传播成为可能,人类能通过网络轻松快速地分享信息,但海量信息也使得分辨真假和审核要消耗成本。当信用成为一种稀缺资源后,也为传统媒体提供了新的机会,即从注意力经济转向“公信力市场”(trust market)[7]——通过深入调查事实、剖析事情发生的原因、趋势来为公众筛选出具有价值的信息、提供具有公信力的融合报道。因此,如何设计科学的社会科学研究方法以确保数据准确可靠便成为一大挑战。第一步是要寻找合适的调研方法。《卫报》网站负责人解释:“如果想阻止骚乱再次发生,我们第一步一定要明白它为何会发生。一个好的入手点是访问那些参与了骚乱的人他们参加的原因。”[8]由于参与的人、参与动机和诉求都很模糊不清,对于骚乱发生的原因又有很多有争议的说法,采用定性分析对大样本做深度访谈的方法能帮助认识参与者“人”这个不确定的因素。但深度访谈作为定性研究方法,本身就具有不可避免的主观性。这就要求调查人员对所调查内容采取客观态度,同时掌握很高的访谈技巧。这也是“解读骚乱”融合报道专题在招募调研人员时选择有良好社区关系、并对他们进行专业培训的原因。因此,在选取了合适的研究方法后,要最大限度地克服该方法自身的局限性。

其次,与专业研究机构的合作促使研究结果客观中立。《卫报》新闻与媒体总编艾伦·鲁斯布里格尔(Alan Rusbridger)说:“《卫报》网站将在数字新闻领域继续前进,自从骚乱爆发以来我们所收集的信息统计量十分庞大。作为一份报纸,我们能从这一些数据获得客观的结论,但是与伦敦政治经济学院的合作将使我们能把这些事实放到更广阔的社会图景中去考察并就什么引发了这些事件提供一个更全面的观照。”[9]

再者,多媒体手段的可视化呈现造就精彩“故事”。2009年,《卫报》网站创办了数据博客专栏,通过从大量数据中筛选有价值的信息做多元化的分析来挖掘新的故事。数字新闻(data journalism)开始成为《卫报》着力发展的重点之一。著名的全能记者米尔科·洛伦兹提出数字新闻的工作流程包括深度挖掘数据、筛选重要信息、可视化和编故事。[10]《》总结其数据可视化大多数都用在四个方面:提供背景、描述过程、展现模式、分析地理因素,[11]也即米尔科所提到的“编故事”的方式。举个例子,最常进行可视化操作的两个东西是时间和地点,它们是复杂报道中最重要的元素,但是在文本阅读时很难看得很清楚,如果做成图表就能清晰显示出主体的具置,或者何时故事达到高潮,把它们放在一起就能最好地呈现一个故事。以“微博的谣言传播”为例,通过时间轴上的顺序播放,谣言的扩散、抑制和消失的过程在读者面前一一展现,整个事情的发展变成了流畅的动画,有开端,有高潮,也有结尾。因此,面对研究结果,首先要将其中的“数据”变成“故事”,再运用多媒体手段深入浅出的表达。

(本文在数据收集、资料编译及分析过程中,受到中山大学传播与设计学院硕士研究生贺文婷的大力帮助,在此特别致谢。)

孙春兰兼天津市委书记俏江南张兰改国籍劳教村官申诉被驳回传凯特王妃怀孕女生与老师吃饭坠亡求包养网站暴红周口暂停平坟复耕生育险不限户籍四川云南同现UFO麦蒂早退球迷骚乱7成富豪愿移民男硕士为求职整容贝克汉姆告别大联盟金正恩妹妹露面黄晓明病情转重